人們都說創作反映生活(杜斯妥也夫斯基認為這實在是一句廢話),那麼觀眾為何要弔詭地買票進入戲院,傻傻地觀看自己的人生?

寧肯在戲院待上兩小時的黑暗,為的當然不是那些陳年老掉牙的故事,而是你自以為生來孑然一身,卻透過電影這門藝術,與過去和未來產生千絲萬縷的關係,甚至於全人類的命運和你的命運也緊密相連在一起。那是一種近乎奇蹟般的聯繫,去看塔可夫斯基的電影,純然是因為你更想記得它。

不得不說很玄妙啊,塔可夫斯基就是這樣一位導演。他運用近似詩意的雕刻時光手法,讓時間濃縮並且加速,令你走過的人生,可以是尋常人的好幾倍。然而若要用電影詩人來形容塔可夫斯基,他肯定是要嚴詞否認:「我無法忍受任何標籤!」電影在他心目中是一門獨一無二的藝術,它不是戲劇也非文學,所以「詩人」這個頭銜只適用於他所崇拜仰望的父親阿爾謝尼‧塔可夫斯基,他的詩也經常出現在兒子的電影作品裡。

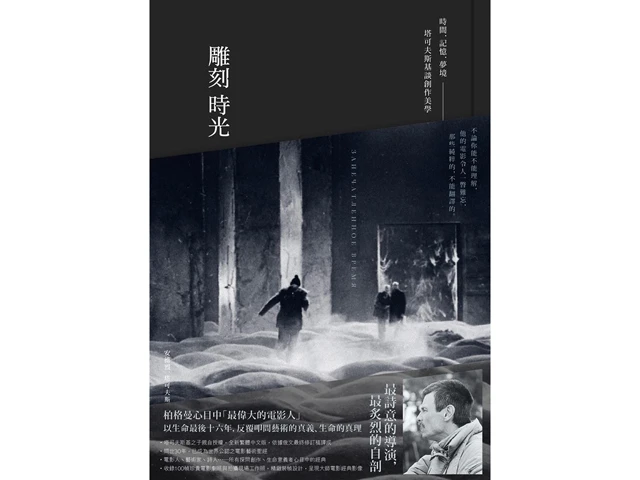

拍戲中的塔可夫斯基。(圖片提供/《雕刻時光》漫遊者文化)

要如何在現實生活中誕生詩意?透過塔可夫斯基之眼,詩意是發生在電光石火稍縱即逝的美麗瞬間。在《鏡子》中,塔可夫斯基親自演出一個醫院裡的鏡頭:病人躺在床上,右手輕輕握住纖細的麻雀,最後托起了牠鬆手放飛。塔可夫斯基人生最後的階段,在巴黎那張即將因肺癌燃盡生命的病榻上,也有一隻小鳥飛進醫院敞開的窗戶探訪他。

「觀看我的電影的人,只要願意,都會像照鏡子般在電影中看到自己。」世界是一面鏡子,塔可夫斯基電影亦是一面鏡子,映照著我們,也神奇地映照出他流亡異國的夕陽終曲。

還有《犧牲》裡亞歷山大那間著火的房子,塔可夫斯基拍攝時原本打算一鏡到底,攝影機卻突然故障,房子一片火海,無法滅火也無法拍攝,主要布景沒了,一把火讓四個月的心血付諸東流。然後是奇蹟發生了,幾天後一幢一模一樣的房子出現,拍攝工作才算順利完成。太多的偶然與巧合,塔可夫斯基都視之為清楚的徵象。

書末他提到一個關於枯樹的古老傳說:有位修士不畏艱難,一桶一桶地挑水步行上山,為枯樹澆水;他滿懷信心,相信造物主神奇的力量。一天早上他親眼目睹神蹟,那棵樹忽然活了過來,覆滿新芽。塔可夫斯基不僅認為這是奇蹟,它分明是真理,是信仰。

小男孩戈森在《犧牲》中為樹澆水。

(圖片提供/《雕刻時光》漫遊者文化)

一如電影之於他,是永恆的信仰一般。他一片片剝除大理石多餘的部分,雕刻出時間流逝下的吉光片羽。1895年電影史上第一部公開放映的電影《火車進站》,盧米埃兄弟這部長達50秒的黑白片子,大銀幕上火車進站,旅客上上下下,而放映廳內的觀眾嚇得四處逃竄,直以為火車正朝他們疾駛而來。

火車進出象徵時間的流逝。火車來自於過去,將要駛向遠方以及未知的旅程。塔可夫斯基盛讚《火車進站》是一部天才電影,其天才的部分在於「人類首度在藝術史及文化史中找到直接雕刻時光的方法,還有隨心所欲將時間重現於銀幕,以及重返過去時光的可能性。」

然而可千萬別被書中那麼多的詩意,那麼多的藝術給嚇退了,塔可夫斯基不外乎是批評商業電影為了票房保證,務求讓觀眾看到懂為止的做法,是在低估人類的智商,根本是限縮想像力的殺手。塔可夫斯基拍電影固然忠於自我,把他所思所想和實踐的經驗毫無保留地貢獻出來,但是對於觀眾來信迴響也不是一般的重視,他原是那樣渴望被親近和理解。

還有世人皆有的回不去的鄉愁。塔可夫斯基通過《鄉愁》電影主人公戈爾察科夫擎著點燃的蠟燭涉水而過,一而二,二而三,保持燭火不能熄滅,直到抵達水池的另一端,燃盡自己生命火花,也把背井離鄉的俄羅斯人內心的鄉愁表現得淋漓盡致,與成千上萬顆遊子的心一起同情共感。我想對於塔可夫斯基電影最高的禮讚,不是職業影評人賣弄電影學理論那套詰屈聱牙的文字,而是觀眾在每個角色身上都可以看見自己的影子,「這部電影說的正是我。」

《雕刻時光》講座:凝視塔可夫斯基的創作美學(報名請點此)

主持人:耿一偉(臺北藝術節藝術總監)

與談人:藍祖蔚(資深影評人)、馬欣(文字創作者)

時間:2017年8月17日(周四)19:30~21:00

地點:誠品書店敦南店B2視聽室(台北市敦化南路一段245號B2)

《雕刻時光:時間.記憶.夢境──塔可夫斯基談創作美學》

作者:安德烈‧塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)

譯者:鄢定嘉

出版社:漫遊者文化